Par Emmanuel Abord de Chatillon et Céline Desmarais

Emmanuel Abord de Chatillon (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) Professeur des Universités à l’IAE de L’université de Grenoble. Il est responsable du Master Management Stratégique des Ressources Humaines et dirige la chaire Management et Santé au Travail. Il coordonne avec Olivier Bachelard (EM Lyon / St Etienne) et Tarik Chakor (Université de Savoie), le GRT Santé et Travail de l’AGRH.

Céline Desmarais (celine.desmarais@heig-vd) est professeur ordinaire à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. Elle dirige le MAS Human System Engineering, formation originale qui promeut une vision du management comme responsable. Ses travaux de recherche portent sur le rôle des managers, les spécificités du management public, mais aussi l’analyse des outils de gestion de la santé au travail. Elle collabore à la chaire Management et Santé au Travail.

Nous nous intéressons à la santé au travail (c’est même une partie de notre activité de recherche) et nous avons tous les deux été surpris par l’ensemble de ce qui a été dit sur le bore-out. L’ensemble des supports de presse ont repris avec gourmandise une idée simple : on parle depuis trop longtemps de la souffrance au travail, notamment à travers les concepts de stress et de burnout, mais le problème n’est pas là. En nous focalisant sur le burnout (cf. débat à l’Assemblée Nationale sur sa reconnaissance), les médias semblent vouloir faire passer l’idée qu’en focalisant notre attention sur l’épuisement professionnel, nous nous étions trompés de cible. le problème n’est pas un travail pénible, c’est une absence d’activité au travail, un ennui perpétuel, ce que certain nomme par comparaison au burnout, le bore-out qui correspondrait à un ennui tel que les salariés en deviennent malades.

Ainsi, le bore-out syndrom serait une espèce de burnout à l’envers, la pathologie de ceux qui n’ont rien à faire et qui s’ennuient.

A chaque fois ou presque l’émission ou l’article précise que ce phénomène est massif, beaucoup plus important que le burnout et qu’il constitue une menace pour nos entreprises et nos organisations. Cela représenterait même 30 % des salariés français !

A chaque fois ou presque, le même ouvrage « Bore-out syndrom, quand l’ennui au travail rend fou » (Albin Michel) et son auteur (Christian Bourion) sont mobilisés pour nous expliquer cela.

L’analyse de cet ouvrage et des articles de son auteur permet de déconstruire le phénomène et de mettre en évidence à la fois l’imposture scientifique et les ravages d’un journalisme sans prise de recul ni imagination, incapable de vérifier les informations qui lui sont soumises.

Nous proposons dans ce texte d’une part d’essayer de mettre en évidence les limites des raisonnements tenus dans l’ouvrage, puis de mettre en évidence la contagion à sens unique de la presse sur ce sujet.

Le bore-out syndrom : autopsie d’une imposture scientifique

Les grands journaux francophones (comme par exemple : La Libre Belgique, Le Figaro, Le Monde, Le Temps, etc...), Les hebdomadaires généralistes (L’Obs, L’Express, La Vie, Marie Claire...), les sites d’information généralistes (Huffingtonpost, Atlantico, le matin.ch, levif.be, Journal du net...), les supports audiovisuels (France TV, BFMTV, Europe1, France Inter, France Info, France Culture, la RTBF, RTS Romande, Sud Radio...), comme les supports plus spécialisés dans le domaine médical ou psychologique (Psychologies, Le Cercle Psy, Doctissimo.fr, Mongeneraliste.be, sante magazine.fr, pourquoidocteur.ch...) celui de l’économie (Les Echos, usinedigitale.fr, ou les ressources humaines (Sciences Humaines, cledusocial.fr, cadreemploi.fr...) ont tous repris avec très peu de recul critique, la thèse contenue dans l’ouvrage de Christian Bourion (« Le Bore-out syndrom, quand l’ennui au travail rend fou ») prenant chiffres et raisonnements pour argent comptant.

Résumons la thèse de cet ouvrage : En France, 30 % des salariés sont sur des postes où ils n’ont rien à faire, ils se déqualifient, deviennent inemployables et s’ennuient : c’est le bore- out syndrom. A qui en revient la faute ? A la mise en œuvre des 35 heures, la culture de la placardisation et la surprotection sociale des salariés...

Si ce discours a suscité un large écho médiatique, il semble pourtant assez facile de mettre en évidence ses nombreuses limites.

Une définition fluctuante du concept de bore-out

La première limite concerne la définition du concept. L’ouvrage en propose plusieurs définitions et celles-ci évoluent pour parfois même se contredire : le bore-out serait « un ennui qui conduit à une perte de confiance en soi, une déqualification puis une inemployabilité »(p.9), un « travail sans activité » (p.15), un « ensemble de souffrances détruisant la personnalité des salariés inactifs » (p. 27). Le concept souffre ainsi d’une définition vague et fluctuante, ce qui va à l’encontre d’une démarche réellement scientifique. Pour autant, considérer que des salariés puissent s’ennuyer au travail n’est pas contestable. C’est avant tout l’ampleur attribuée au phénomène qui n’est pas raisonnable.

Un salarié sur trois serait atteint du bore-out syndrom

C’est la clé de voûte du raisonnement tenu, l’accroche que tous les articles de presse reprennent sans discernement : le bore-out concerne 30 % des salariés français. Et pourtant, ce chiffre n’a (heureusement) été démontré par aucune étude sérieuse (voire même presque sérieuse...). L’auteur s’appuie sur une étude Stepstone (2009) , réalisée par un cabinet de recrutement international belge. Mais celle-ci ne présente aucune garantie de scientificité et ne dit pas exactement ce qu’on lui fait dire. Elle identifie non pas 30 % de personnes qui ont un « travail sans activité », mais 30 % de personnes qui n’auraient pas assez de travail pour combler une journée... ce qui n’est pas tout à fait la même chose... On découvre dans la même enquête que la situation serait pire chez les allemands (39 % de bore-out !). Nous savions les allemands connus pour leur capacité à créer des emplois, ici on nous explique qu’ils créent... 30 % d’emplois inutiles de plus que les français...

Il faut dire que la question qui aboutit à ce chiffre est très largement biaisée. Elle ne définit pas le bored-out syndrom à travers une des nombreuses définitions de l’auteur mais donne le choix entre trois propositions : - 1. Je suis très sous-employé ; -2. Je suis juste bien employé, - 3. Je suis sur-stressé... Le déficit de scientificité de ce questionnement qui mélange des réalités de nature différente n’est pas à démontrer ! Quant à l’échantillon (11238 personnes de 7 pays), sa taille importante emporte la force de conviction mais masque un problème non moins énorme : les répondants ne sont pas des salariés, mais ni plus ni moins... des personnes qui recherchent un emploi.

Et cela, à aucun moment l’auteur ne le précise (un oubli ?). Que des personnes qui prennent le temps de répondre à un questionnaire sur un site de recherche d’emploi s’ennuient et disposent de temps libre, cela n’étonnera personne ! Mais cela n’indique en aucune manière que les chiffres obtenus s’appliquent à la population active. L’étudiant de licence en sciences sociales apprend qu’une question biaisée posée auprès d’un échantillon de convenance et non représentatif (à part peut-être des gens qui fréquentent ce site...) ne peut rien mesurer de sérieux.

Une étude sérieuse, menée à la même époque (Britton et Shipley, 2010) identifie que la proportion de 7524 agents publics britanniques qui s’ennuient suffisamment au travail pour voir leur santé affectée s’établit plutôt autour de 2 %... ce qui ne confère pas tout à fait la même importance au phénomène.

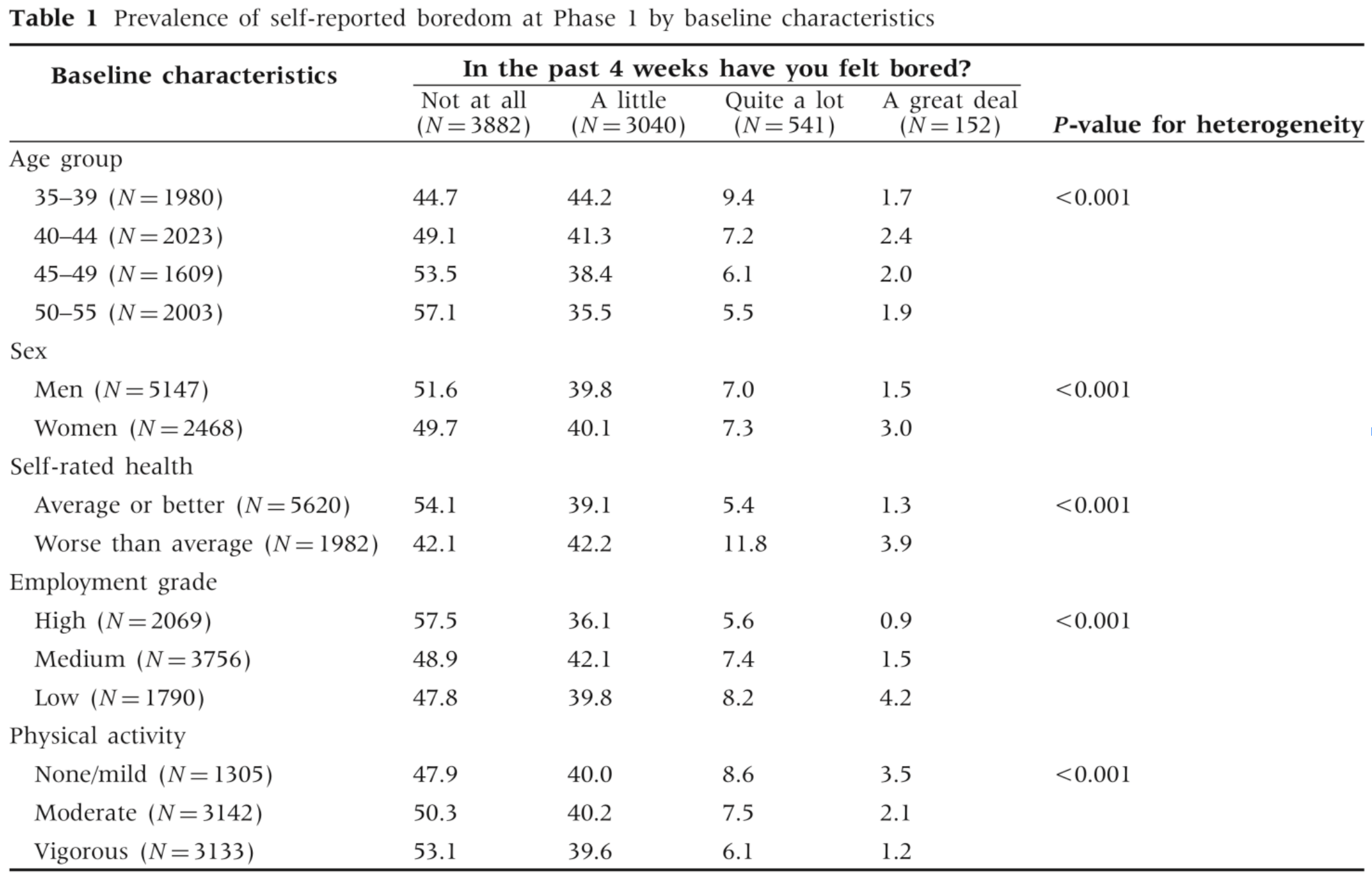

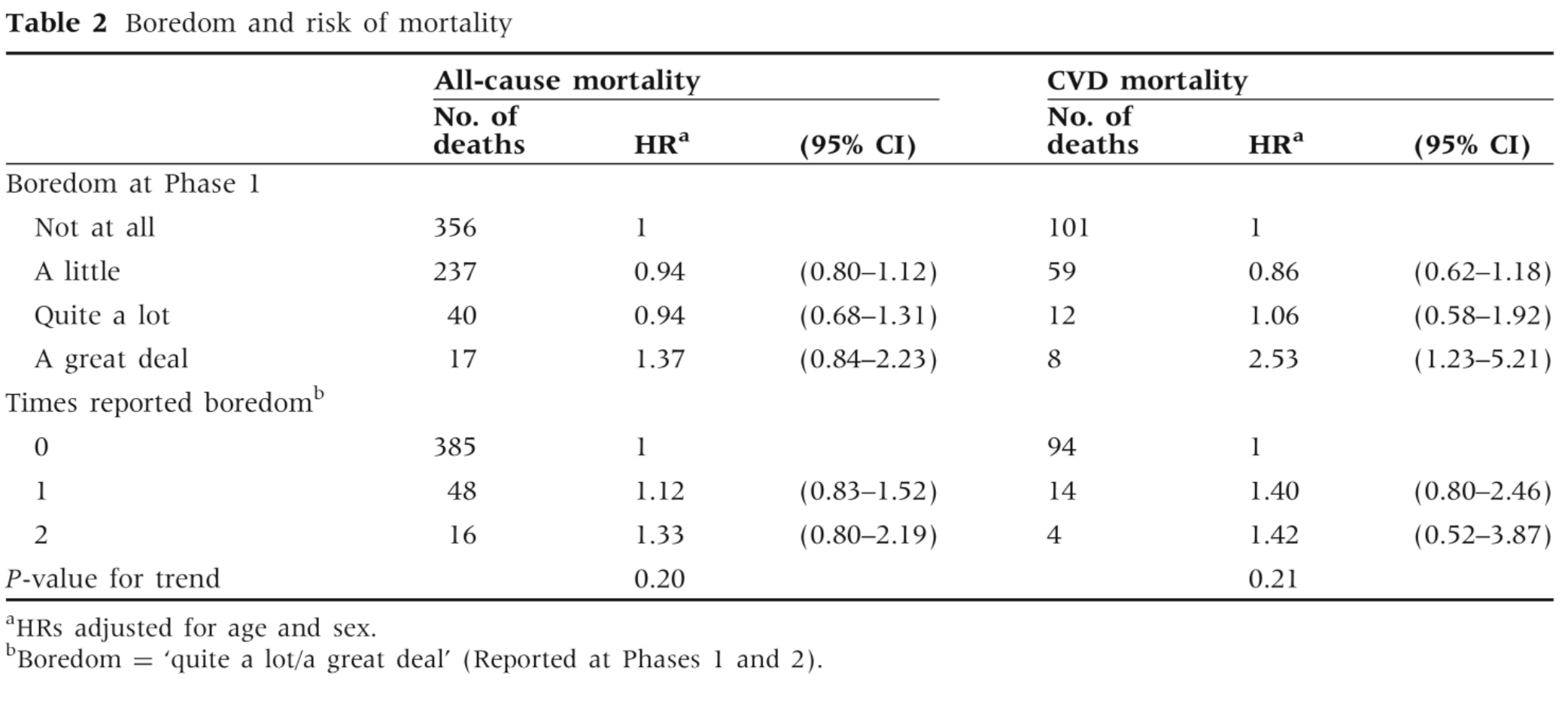

Examinons de plus près cet article plus sérieux et notamment les deux tableaux qui présentent les résultats (ceux-ci sont, par commodité et souci de mettre en évidence les sources les plus précises possibles des copier/coller de l’article initial disponible en accès libre sur le web)

Le premier tableau nous indique quelle est la proportion de l’échantillon de 7524 fonctionnaires britanniques qui s’ennuyaient au travail dans l’enquête de base de 1985/1988. Les auteurs distinguent quatre niveaux : jamais, un peu, assez, beaucoup et cela à trois ans d’écart. Globalement on observe que la proportion de ceux qui s’ennuyaient beaucoup s’établit à 1,5 % chez les hommes et 3 % chez les femmes. Et ceux qui s’ennuyaient assez et beaucoup à 8,5 % chez les hommes et 10,3 % chez les femmes.

En 2009, plus de 20 ans après, une partie des personnes interrogées (4,73 % d’entre eux, soit 356) sont morts ...et cela nous donne les résultats du tableau 2

Parmi ceux qui ne s’ennuyaient pas en phase 1 (1985 !), 356 sont morts (mais il est aussi possible de mourir d’autre chose !), ils servent de référence (le chiffre 1 de la colonne HR).

Premier constat : ceux qui s’ennuyaient un peu ou assez dans cette première phase sont plus nombreux (6%, c’est ce que veut dire le 0,94) à être encore vivant !

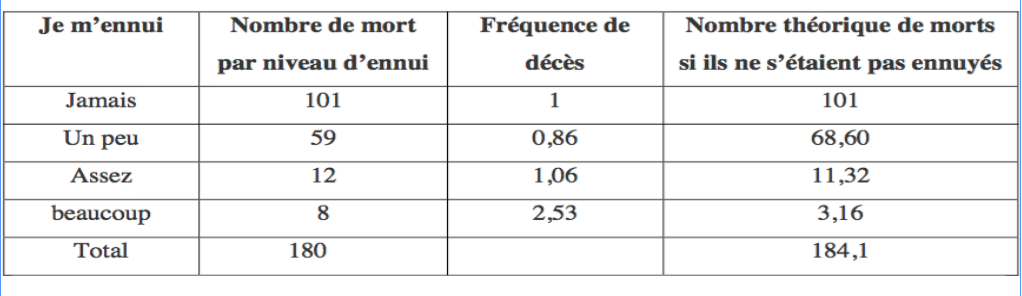

Second constat : en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires (CVD mortality), ceux qui s’ennuyaient un peu sont 14 % de plus à être vivants, ceux qui s’ennuyaient assez 6% de plus à être morts et en revanche ceux qui s’ennuyaient beaucoup et qui sont morts (8 personnes sur 7540), sont deux fois et demi plus nombreux à ne plus être en vie.

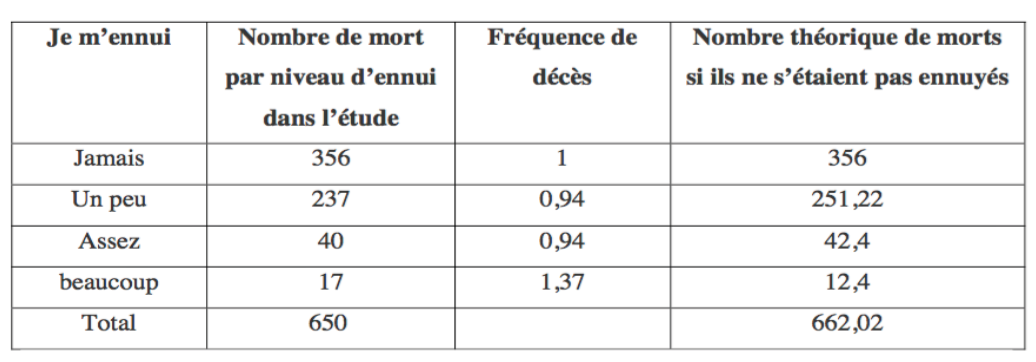

Troisième constat : faisons un bilan global de l’ennui : adoptons l’hypothèse que toutes les variations de mortalité observées sur une période de 25 ans soient dues à l’ennui et uniquement à l’ennui (c’est forcément complétement faux, mais il faut bien faire des hypothèses...).

On constate donc que l’ennui a sauvé globalement 12 personnes !

Passons maintenant aux maladies cardio-vasculaires :

Une fois de plus, l’ennui global a sauvé 4 personnes de la mort par pathologie cardio- vasculaire. Bien entendu, ce résultat global masque l’effet positif d’un ennui limité et celui négatif d’un ennui massif. Mais cela veut dire aussi que tout ennui n’est pas mauvais !

Là où l’ennui devient problématique, c’est lorsqu’il a été durable et important (deuxième partie du tableau.

Le même raisonnement conduit (mais attention, ici le test statistique ne permet pas de valider scientifiquement les résultats obtenus notamment en raison de la faiblesse du nombre des morts qui s’ennuyaient (p-value = 0,20), à constater que s’ennuyer beaucoup et longtemps, est en revanche associé avec une surmortalité.

Là nous trouvons enfin un surplus de décès, 9 globalement dont 5 par maladies cardio- vasculaire.

Tout cela pour dire que s’être ennuyé peut conduire à une sous-mortalité au bout de vingt ans si cet ennui était faible et/ou peu durable et qu’à contrario, cela conduit à une surmortalité si cet ennui était 20 ans avant à la fois fort et durable. Toutes choses étant égales par ailleurs ce qui est impossible sur une aussi longue période...

L’ouvrage, de plus, n’évoque pas les données disponibles et bien connues en France de l’intensification du travail qui contredisent la thèse d’une extension du phénomène d’ennui au travail. Les enquêtes macro-sociales (Dares, DGAFP, Drees, Insee, enquêtes Conditions de travail 1978, 1984, 1991, 1998, 2005, 2013) qui interrogent plusieurs dizaines de milliers de salariés, montrent un accroissement important de l’intensification du travail (Dares Analyses, N°049, juillet 2014). Peut-être que l’ennui s’étend (encore faudrait-il le prouver...), mais s’il y a une chose dont on est sûr, c’est que le travail devient de plus en plus intense.

Une origine mystérieuse

Évoquons maintenant les causes attribuées à ce syndrome. L’ouvrage nous précise que certains postes de travail (30 % ? ?) se sont « vidés peu à peu de tout contenu. D’abord d’activité physique, puis d’activité mentale » (p.28), puis il y a eu une contamination du service public aux organisations privées. « C’est au sein des administrations territoriales que le volume sans activité visible est le plus lisible ». Si il y a probablement des personnes sans activité dans les collectivités territoriales (un seul serait toujours trop...), le document précédemment cité de la DARES identifie entre 2005 et 2013, « une intensification marquée dans la fonction publique ».

Pour l’auteur, ce triste constat fait exister côte à côte 30 % de salariés en bore-out avec 10 % de salariés en burnout (chiffres là aussi qui mériteraient d’être justifiés...). Cela veut donc dire que les 60 % des salariés restant sont hyper-productifs (tout en vivant les mêmes causes...) puisque le niveau de productivité français est comparable voire meilleur que celui de ses voisins... On voit bien que le raisonnement ne tient pas une seconde...

L’auteur explique ce phénomène massif de bore-out par une cause unique (p.107) : le « décalage entre un droit du travail normatif extrêmement rigide, fondé sur une réalité dépassée, qui cible la satisfaction du besoin de sécurité et néglige le besoin de souplesse de l’activité économique, soumise à l’émergence des technologies de l’information ».

Mais alors pourquoi ce phénomène est encore plus important en Allemagne (cf. l’article de l’auteur de 2011) ? Pourquoi dans la même étude, la France se situe-t-elle en dessous de la moyenne européenne ? Alors que l’auteur indique (p.148) que « le bore-out syndrom est particulièrement développé en France » ? L’auteur impute l’importance du phénomène français au « contrat de travail sur-sécurisé » (p.138). Cette explication n’est pas plus démontrée que les autres. L’auteur a le droit d’exprimer ses idées à cet égard... mais qu’il ne nous laisse pas penser comme il le précise maintes fois dans son ouvrage qu’il s’agit d’un travail scientifique, s’il vous plait... S’agit-il alors d’un plaidoyer pour une nouvelle loi travail ?

Une méthode inadaptée

L’ouvrage nous indique que « cela valait une enquête ». Mais il ne présente en aucun cas les résultats d’une enquête scientifique, pas plus que l’article du même auteur dans la Revue Internationale de Psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (revue dont ce dernier a été le rédacteur en chef depuis 1998 et dans laquelle il a publié plus de deux articles par numéro depuis sa création !). Les données de cet article reposent sur des témoignages de salariés qui s’ennuient, extraits de nombreux forums et sites web. Il débouche sur la conclusion forte, mais non démontrée selon laquelle « émergent en Europe un certain nombre de signaux faibles qui signifient que l’affaiblissement du volume de travail est absorbé par le secteur public, notamment par les administrations territoriales qui amortissent ainsi le chômage ». Si les recherches mentionnées permettent d’en savoir plus sur les personnes qui s’ennuient au travail, elles ne permettent en rien de conclure ni sur l’importance donnée au phénomène, ni sur les causes qui lui sont attribuées (et que d’ailleurs les médias ne reprennent pas... on se demande pourquoi). Ce n’est pas parce que beaucoup de gens disent s’ennuyer que cela suffit pour dire que cela représente un salarié sur trois...

La seule démonstration réelle de l’ouvrage tient en une phrase : il y a des salariés qui s’ennuient au travail. Belle découverte !

A cet égard et puisque l’auteur nous indique que l’ennui existe très fortement dans les collectivités territoriales françaises, nous pouvons proposer l’analyse des réponses à une question que nous posons souvent dans les questionnaires de diagnostic des risques psychosociaux : « Dans votre travail qu’est-ce qui va le moins bien ? ». A cette question, sur les 1373 agents d’un Conseil Départemental, une seule nous a parlé spontanément de l’ennui

Qu’il y ait des salariés qui s’ennuient au travail, et que cela puisse les faire souffrir, cela ne fait aucun doute. Que dans quelque activité que ce soit, il y ait des phases très actives et d’autres qui le sont moins c’est une évidence. Qu’il soit important de traiter ce phénomène pour améliorer la productivité des organisations, pourquoi pas... Mais à partir de ses données et de ce qu’il en fait, l’auteur ne pouvait guère aller plus loin !

Un phénomène tabou

L’ouvrage nous explique que personne ne parle de ce phénomène, ni au niveau scientifique, ni dans le grand public. En ce qui concerne la dimension scientifique, il a raison : non seulement personne n’en parle en français (sauf lui plusieurs fois dans sa même revue...), mais même en 2016, cela ne représente toutes langues confondues que 54 articles scientifiques ou ouvrages, cités 139 fois (recherche réalisée le 6 avril 2016 sur Publish or Perish avec le titre bore-out ou boreout, après suppression des doublons et des articles qui traitent de mécanique et de biologie). D’autre part, aucune de ces références n’a été publiée dans une revue internationale en management, sauf un cas (Stock, R. M. (2015). Is Boreout a Threat to Frontline Employees’ Innovative Work Behavior ?. Journal of Product Innovation Management, 32(4), 574-592.), mais qui traite de la situation particulière de métiers dont l’activité suppose de veiller et donc de ne pas être occupé en permanence (employés d’accueil d’hôtel ou gardiens de nuit). Mais ce n’est pas parce que les chercheurs ne se sont guère emparés du phénomène qu’il est essentiel... A moins d’un vaste complot ?

Voilà un bon exemple d’imposture, une thèse ni fondée, ni réellement argumentée au service d’une vision du monde du travail bien particulière : Le vrai problème de santé au travail ne serait pas la souffrance mais l’ennui, les agents publics ne feraient rien, les entreprises privées pas grand-chose et la cause de tout cela serait dans la surprotection des salariés français.

Le traitement du bore-out syndrom par la presse : autopsie d’un travail bâclé ou robotisé

Ce sujet serait tabou, et pourtant les médias s’en sont emparés avec gourmandise ! Nous avons dénombré plus de 80 mentions de cet ouvrage, en quelques mois, dans les petits et grands médias francophones !

A chaque fois, les mêmes éléments reviennent : une définition discutable, un ou des témoignages ou micro-trottoirs, un rappel de l’ouvrage de Zoé Sheppard et surtout une interview ou un commentaire de l’auteur de l’ouvrage susnommé et une reprise avec plus ou moins de discernement de la thèse et des explications contenues dans celui-ci avec malheureusement trop souvent un oubli des guillemets.

Mais la plus grande surprise, c’est que personne ne conteste les chiffres fantaisistes annoncés (mis à part une question d’un journaliste de France Inter, mais qui ne va pas plus loin que la question « d’où vient ce chiffre ? »). La presse trouve ses experts pour conforter le propos initial et personne ne contredit la clé de voûte du raisonnement. De bons experts qui ne s’opposent pas mais soufflent bien dans le sens du vent. Une seule mention cependant d’un refus de réaction d’un expert de l’INRS, qui, honnête, préfère indiquer qu’i ne dispose pas de données sur le sujet.

Les articles, probablement bien nourris par le service de presse de l’éditeur crachent donc les uns après les autres la même petite musique sur ce problème de société que constitue l’ennui au travail. Les autres en parlent donc j’en parle aussi, c’est le journaliste perroquet en plein délire... Voilà comment on fait exister un sujet.

Ce qui est en cause de ce point de vue, ce n’est pas l‘éditeur (même s’il aurait dû prendre les discours de son auteur avec plus de discernement), ce n’est pas son service de presse qui a diffusé massivement le quatrième de couverture, c’est avant tout le petit monde de l’information soucieux de produire des textes calibrés qui vont engendrer des lectures et des clics et sur ce sujet, c’était facile... Mais un journaliste sérieux aurait pu vérifier un peu plus en avant cela au lieu de reprendre le discours pré-formaté.

Ce qui est intéressant également, c’est la réaction de ces mêmes médias lorsque nous leur indiquons que les informations qu’ils ont diffusé sont fausses et qu’il conviendrait de les rectifier, de les compléter voire de laisser la place à un message offrant des précisions. Cette fois-ci, pour eux, il ne s’agit surtout pas de reprendre une information ! Nous avons proposé aux médias (ou tout du moins à 25 d’entre-eux) de s’inspirer de notre post de blog ou de rédiger un texte spécifique ou de répondre à leurs questions sur ce sujet. Pour l’instant le bilan est maigre, un article court dans le Temps, une reprise du post du blog dans « le Miroir Social » et sur le site Contrepoints un texte dans l’AGEFI, et une interview pour une agence de presse spécialisé dans les ressources humaines, l’AEF... La réaction du Monde est édifiante de ce point de vue, refusant non seulement un texte proche de celui diffusé par Le Temps (ce qui est normal), mais refusant aussi (ce qui l’est moins) de publier un rectificatif, un correctif, un lien vers le post de blog du Monde ou un autre texte sur le même sujet. Le prétexte est cette fois-ci que le sujet a été traité par d’autres et ne pourrait donc que mobiliser des arguments identiques ! Si dans un sens 80 médias peuvent reprendre presque exactement aux mots près la même information, il n’est pas question qu’un grand journal de référence se risque à publier des arguments développés par ailleurs !

Mais il faut dire que l’information est moins spectaculaire !

Cependant, il convient d’indiquer que certains supports que nous avons informés (ou qui ont été informés par l’article d’Arrêt sur Images qui en a fait un article très complet de critique des médias après nous avoir interrogés, vérifié les sources, mais aussi questionné l’auteur et des journalistes) ont tenus à apporter un complément à leur information initiale. C’est ainsi que Psychologies a indiqué en regard de leur article initial un lien avec la critique que nous exprimions. Comme quoi, il y a des choses qui sont possibles !

Quand sur la base d’une imposture, on finit par faire exister un phénomène...

Au-delà des problèmes scientifiques et médiatiques évidents posés par cette analyse, quoi qu’il en soit, les écrits et propos tenus restent. Notre propos n’est pas de dire que personne ne s’ennuie au travail, il est évident qu’il y a des métiers dans lesquels l’ennui est une composante de l’activité, de ce pourquoi on est payé (gardien de nuit, pompiers en attente d’un incendie ou d’un accident, vendeur en magasin attendant le chaland, poste d’accueil téléphonique ou physique etc...), il est évident que certaines organisations ne font pas ce qu’il faut en la matière (par exemple quand le salarié d’une SSII attend sans tâches spécifiques à effectuer ni occupation d’être remis sur une nouvelle mission), ce pourrait être l’occasion de se former ou de « travailler » à un projet interne, mais cela ne vient même pas à l’esprit. Mais entre l’ennui qui peut exister à plus ou moins forte dose et le syndrome qui « rend fou » (selon le titre de l’ouvrage), il y a une marge. Nous sommes convaincus qu’il existe une souffrance associée à un ennui massif.

Vouloir nous expliquer qu’elle concerne 30 % des salariés, cela obéit plus à une logique idéologique qui vise à montrer qu’il faut remettre les salariés (et notamment les agents publics) au boulot qu’à s’intéresser au mal-être au travail. C’est ainsi que les acteurs s’en emparent comme d’un mal-être qui leur parle... Oui le Bore-out met un mot sur une forme de mal-être et certains acteurs s’y reconnaissent.