Pourquoi un philosophe s’intéresse-t-il à l’Intelligence artificielle ?

L’intelligence a toujours posé question à la philosophie, de même que la technologie qui, depuis au moins un siècle, se trouve au centre des préoccupations. La combinaison de l’intelligence et de la technologie est ainsi doublement philosophique. Des philosophes comme Aristote et Leibniz l’ont anticipé. Actuellement, les débats sur l’intelligence artificielle ont deux dimensions. La première est épistémologique : elle cherche à interroger la part « intelligente » de l’intelligence artificielle. Si la capacité pour une machine d’émuler l’intelligence humaine la rend véritablement intelligente, cette dernière caractéristique doit-elle être entendue comme une qualité, ou juste comme une capacité ? Un dispositif capable de comportements intelligents a-t-il cette qualité qu’est l’intelligence, voilà la question. La seconde dimension du débat contemporain est plus prospective et sociale. Elle interroge les conséquences humaines et civilisationnelles des évolutions actuelles du couple humain-machine, avec aussi bien le spectre d’un chômage accru et d’un remplacement du travail humain par le travail machinique, que les espoirs transhumanistes, souvent utopistes, d’une humanité régénérée par ses outils. Toutes les questions soulevées par le progrès depuis deux siècles se retrouvent dans ce débat, exacerbé par les exemples toujours plus nombreux de robotisation de certaines activités.

Les grands thèmes favorisants ou la peur ou la messianisation des robots ou de l’IA sont présents tous les jours par médias interposés, que ce soit les pertes d’emplois, l’ingérence dans les données personnelles, mais aussi les notions d’homme augmenté… est-ce le terreau pour une dystopie récurrente ?

Dystopie et robotisation semblent en effet aller de paire. Le premier à introduire le terme « robot », qui en tchèque signifie « travail forcé », l’écrivain tchèque Carel Çapek, le fit dans un contexte technophobe hanté par la crainte du remplacement des humains par des entités artificielles. La peur, qui est rarement l’alliée de la raison et peut même faire penser à reculons, n’en est pas moins pour autant compréhensible. Car avec la robotisation, c’est tout le schéma traditionnel de la tripartition des créatures animées et personnifiées qui se voit remis en question. Depuis des millénaires en effet, c’est le triangle hommes-dieux-animaux qui structure notre compréhension de ce qu’est être vivant et actif (les plantes étant traditionnellement tenues à l’écart de l’ontologie, ce qui est problématique). Avec la robotisation, ce triangle éclate et des créatures nouvelles, amenées à interagir toujours davantage avec l’homme, réclament un nouveau statut, donc une nouvelle conceptualisation : elles ne sont ni humaines, ni divines, ni animales, bien qu’elles endossent certaines caractéristiques, parfois fantasmées, de ces trois régimes traditionnels de l’être. En ce sens, elles sont, par excellence, nouvelles. Pour autant, dissiper la peur pour interroger sobrement les conséquences sociales et politiques de cette survenue est sans doute plus utile que d’agiter des spectres dystopiques, même si ces derniers font de bons scénarios de film.

Un chercheur en IA disait récemment que les risques éthiques liés à la cohabitation avec les robots ou avec l’IA étaient éminemment culturels. On n’a pas la même appréhension aux USA, au Japon ou en Europe… Dès lors, allons-nous vers des utilisations « nationalistes » des technologies ? Il n’y a pas d’éthique universelle ?

Le thème de la culturalisation de l’Intelligence artificiel est en effet récurrent. Il a d’abord été évoqué à propos du Japon, en soulignant que, puisque le shintoïsme a une dimension animiste et ne craint pas de prêter une vie aux choses, la culture japonaise était plus hospitalière que d’autres envers les robots. Il est vrai que ce pays est à la pointe des recherches dans ce domaine. Par ailleurs, on peut évoquer le philosophe français des techniques Gilbert Simondon disant que, puisque les Etats-Unis n’avaient pas eu de Moyen-Age, donc de période de disqualification philosophique des créations démiurgiques non-divines, ils étaient plus accueillants que l’Europe envers les artefacts. Le troisième exemple est africain : on peut voir à Kinshasa un robot qui régule la circulation routière, dont l’extraordinaire présence et stature a quelque chose du totem des arts premiers. Ces trois exemples pourraient accréditer la thèse d’un nationalisme, plutôt d’un culturalisme, technologique. Cependant, ces cas, même s’ils sont emblématiques, me semblent superficiels. Ils rendent moins compte de la réalité que les chaînes robotisées des usines qui, elles, sont semblables partout dans le monde et ne s’embarrassent que peu des cultures locales. Un ouvrier piloté par une machine dans un entrepôt reste dans une situation aliénante, qu’il soit japonais, américain ou africain. Le technocapitalisme impose mondialement ses standards comme aucune culture, avant lui, ne l’avait fait. Sa force de propagation tient à son matérialisme, qui est plus primitif et radical que les surcodages culturels, toujours seconds.

Peut-on imaginer que l’introspection ne soit plus le propre de l’homme ? Puisqu’il semble que pour l’altruisme, on puisse apprendre cette notion à l’IA ? (voir votre ouvrage)

On peut évidemment l’imaginer – on peut tout imaginer ! -, mais rien dans l’état actuel ne permet d’accréditer l’hypothèse que l’introspection ne soit plus le propre de l’homme. Sa complexité, sa subtilité, son extraordinaire pouvoir d’enchevêtrer le corps et l’esprit, les faits et les interprétations, l’émotion et la raison, l’histoire et le présent, les désirs et les valeurs, font de la méditation introspective un climax de la vie consciente. Les dites « intelligences » artificielles d’aujourd’hui, qui demeurent frustes dans leurs principes de fonctionnement même si la puissance de leur calculateurs leur permettent d’apprendre vite et de sélectionner dans d’immenses bases de données ce qu’elles doivent imiter, ne semblent absolument pas équipées pour pratiquer cette méditation qui suppose la conscience de soi. Cependant, tout le débat est de savoir s’il faut conclure de cette impossibilité empirique actuelle radicale une impossibilité de principe, ontologique, et assortir donc la réponse d’un immense JAMAIS ! Etant empiriste et conscient du développement impressionnant de la qualité des dispositifs, je ne puis accréditer cette interdiction de principe, même si elle me semble très peu probable, et surtout peu utile : à quoi servirait une machine pratiquant l’introspection, alors que 8 milliards d’humains le font déjà ? On ne développe pas des machines pour imiter l’homme, mais pour interagir avec lui afin d’augmenter certaines de ses capacités. Et toute la question est bien sûr de savoir lesquelles…

L’homme a tendance à vouloir construire l’IA à son image. Est-ce de cela dont il faut avoir peur ? Ou encore, est-ce sa seule façon de se prendre pour dieu, et donc d’oublier le bouton off volontairement…

La réflexion philosophique est-elle crédible lorsqu’elle émane des entreprises qui élaborent les applications et les processus IA ? La morale et la science sont-elles compatibles ? (cf l’atome qui peut avoir son intérêt médical et son utilisation guerrière)

Peut-on réellement parler de « réflexion philosophique » lorsqu’il s’agit de réflexions émanant d’entreprises développant des applications et des processus IA ? Il s’agit plutôt d’une communication orientée qui en souligne les aspects positifs et lisse les problèmes. Toute philosophie se mesure à l’aune des intérêts de son concepteur, ce qui impose à la philosophie de prendre une certaine hauteur, de se dégager des intérêts trop immédiats, pour pouvoir articuler dialectiquement les contradictions en les menant pour bien faire à un haut niveau d’intensité. Ayant des intérêts économiques primordiaux, ces entreprises, ainsi que les chercheurs qui leur doivent leur émoluments, ne me semblent pas les mieux placés pour développer des argumentations impartiales, même s’ils sont par ailleurs parmi les mieux informés… C’est précisément cette information, dans un monde qui évolue vite, qu’ils sont le plus à même de diffuser, sans toutefois se sentir obligés de l’assortir d’une philosophie messianique, transhumaniste ou utopiste, dont on ne sait jamais bien si elle est motivée par le désir d’influencer le cours d’une action ou par la volonté de produire une parole humaine.

En guise de conclusion : est-on en train de jouer avec l’avenir de l’homme ou avec son statut ?

L’homme joue avec son avenir depuis qu’il a compris la physique atomique. Il le faisait certes avant, mais avec moins de conscience et à une moindre échelle. Pour ces raisons, oui, l’homme joue avec son avenir en développant une robotisation. L’important, dans ce « jeu » existentiel et peut-être cosmique, est de savoir ce qui importe. Les uns diront qu’avec la robotisation à l’horizon, c’est l’essence de l’homme qui est menacée. Mais qu’est-ce que cette essence de l’homme qui, tout-au-long de l’histoire, a beaucoup évolué ? Pour défendre une essence humaine prétendument menacée, il faudrait d’abord savoir la définir clairement, ce qui ne me paraît pas acquis. Plus profondément, quoique de manière corrélative car l’expérience rejaillit sur l’essence, ce qui me semble déterminant sont les conséquences économiques, sociales et politiques de la robotisation sur la vie des humains. Comment le travail humain va-t-il évoluer ? Les robots vont-ils avoir cet impact d’accélérer les cadences, d’imposer des niveaux idéaux et machiniques de perfection, d’accroitre juste le bruit et le profit dans tous les hangars, les ateliers et les entrepôts ? Si c’est le cas, alors oui, l’avenir est en danger sous le coup de ces ultraforces. Si la robotisation est le bras armé d’un technocapitalisme toujours plus clivant entre ceux qui en sont les servants et ceux qui en sont les agents, il faut la redouter. Il y a fort à craindre, si les logiques économiques demeurent prédominantes, que ses impacts soient destructeurs pour un certains nombres d’activités humaines. Mais en même temps, la prise de conscience se répand de plus en plus que le problème n’est pas la technique elle-même, ni donc les robots, mais ce que nous faisons d’elle et en l’occurrence d’eux. Cette question laisse ouverte la voie à des usages qui préservent ce qu’il y a de grand dans l’humain, tout en menant de nouvelles expérimentations avec des techniques qui peuvent aussi être très bénéfices. La question du progrès est celle de ses usages, ce qui veut dire qu’en définitive, le progrès des progrès est le progrès humain.

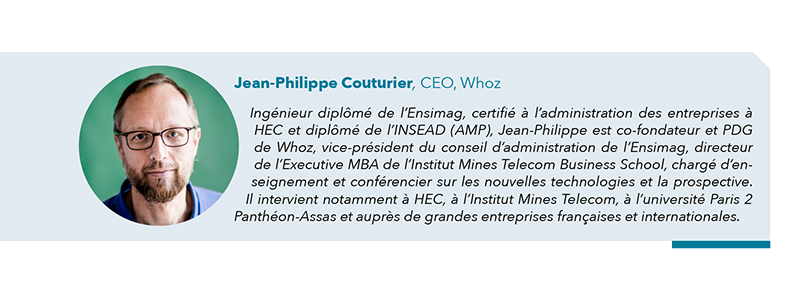

Pascal CHABOT, interviewé par André PERRET

Pascal CHABOT est un philosophe belge, auteur de nombreux ouvrages : http://chabot.be/bio/